https://youtu.be/hqtag3s3ZLM

En el campo del arte, luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo una explosión de libertad creativa, en la que se abrieron paso ideas de cambio y renovación, tanto en los EEUU y Europa como en Argentina y latinoamerica, o sea en el occidente capitalista.

EEUU se consolidó como el país más poderoso de occidente, y se ocupó de la recuperación económica de Europa a través del plan Marshall. Comenzo la guerra fría, entre los países capitalistas y rusia comunista, conflicto en el que, según Eric Hobsbawm, el historiador, la frontera entre la guerra y la paz quedó desdibujada. Y también comenzaron los treinta gloriosos años, décadas de crecimiento económico y pleno empleo en numerosos países del mundo.

Sin embargo, en la década del sesenta empezó a haber movimientos juveniles en forma de protesta porque estaban disconformes con el modo de vida en las sociedades de consumo, y esto trajo aparejado un deseo de transformar la sociedad porque sentían que ese modo de vivir, producir, de vivirse a sí mismo como individuo que consume, separado de los otros, o sea ese modo occidental, colonizador, patriarcal de encarar el mundo, no era bueno para todos, sólo para algunos.

Ahora bien, las protestas, que variaron desde lo que fue París en el 68 hasta las manifestaciones en los EEUU contra la guerra de Vietnam, tuvieron un común denominador que fue la presencia de la juventud, la que hizo una revolución cultural en todos los sentidos, imponiendo sus propias pautas culturales.

AQUI en Argentina, asistíamos, desde fines de la década del 50, a que la idea de una rápida desaparición del 25 peronismo había sido un diagnóstico errado. Con el tiempo la pervivencia de la identidad peronista se fue transformando en una certeza en la política nacional.

Los gobiernos civiles desde 1958 en adelante fueron débiles, existieron bajo la tutela de las FFAA, las que finalmente volvieron en cuerpo y forma con Onganía en 1966. Ahí fue cuando se disolvió el congreso, se prohibieron los partidos políticos, se intervino la universidad y se reprimió con severidad los reclamos sindicales, además de un férreo control sobre la prensa, las actividades culturales y hasta la forma de vestir de los 26w jóvenes. Todo esto era una muestra real de una parte esencialmente tradicionalista de la sociedad en la que cualquier expresión de modernización fue percibida como una amenaza.

No fue una experiencia aislada en Argentina, sino que también ocurrió en el resto de Latinoamérica en el marco de la guerra fría en que los militares de la región hicieron de todo disidente político, social o cultural, un potencial aliado del comunismo.

En nuestro país las medidas económicas trajeron conflicto social, porque en el afán de favorecer a las empresas extranjeras aquí establecidas, se congelaron salarios, se produjeron despidos masivos, con la contrapartida de la radicalización de ciertos grupos políticos y sociales.

Los sectores juveniles, en particular los estudiantes universitarios y los obreros, alineados en posiciones combativas, fueron los protagonistas más destacados de una protesta social, que se expandió a partir del Cordobazo. en 1969. Obreros y estudiantes juntos por primera vez y por otro lado un nuevo fenómeno encarnado en los grupos guerrilleros.

Eran los años de la liberación nacional de los países del tercer mundo. Eran los años posteriores a la revolución cubana,

La revolución cubana suscitó polémicas intelectuales junto a intentos guerrilleros en el que los jóvenes intervinieron como sector cultural claramente identificado con una actitud proclive a un cambio social profundo: revolucionario y también se manifestaron desde el rock contestatario hasta comportamientos afectivos y sexuales más abiertos. Eric Hobsbawm, el historiador, señaló que la cultura juvenil se convirtió en la matriz de una revolución cultural en el sentido más amplio. Una revolución en el comportamiento y las costumbres. En Argentina, la movilización de estos jóvenes vino a sumarse al antiguo problema de la represión, a la falta de una democracia consolidada y a la proscripción del peronismo.

A pesar de sus diferencias, todos los movimientos tuvieron un rasgo común: la aparición de jóvenes escolarizados con profunda disconformidad hacia los modelos sociales de los países occidentales.

Creció también la preocupación por el medio ambiente, producto de los extractivismos, pero en los 60s esta preocupación no formó parte de la agenda de los jóvenes latinoamericanos, sino de la de los europeos.

Fue también la llegada de la cultura pop que se trataba de cualquier cosa imaginativa, carente de seriedad, rebelde, y básicamente divertida.

En Buenos Aires, parte de esto ocurría en el barrio de Retiro y Plaza San Martín.

El espíritu de la calle Florida en los años sesenta pareció quedar reflejado y resumido en esta frase de Mary Quant: Nosotros queríamos que la gente se detenga y mire, nosotros queríamos shockear a la gente. En su caso se trataba de atraer y seducir al público londinense.

En 1958, los hermanos Guido y Torcuato Di Tella crearon la Fundación Di Tella y, a través de ella, el Instituto del mismo nombre, cuya misión era “promover el estudio y la investigación de alto nivel, en cuanto al desarrollo científico, cultural y artístico del país; sin perder de vista el contexto latinoamericano donde estaba ubicada la Argentina”. Según la utopía dominante del momento, la ciencia debía convertirse en palanca de la economía, y hubo un largo debate acerca de cuáles debían ser las prioridades del desarrollo: o bien ciencias básicas o bien tecnología aplicada.

Transcurría el décimo aniversario de la muerte de su padre, coleccionista de arte y empresario argentino forjador de un complejo industrial fabricante de heladeras, autos y otros productos para el hogar cuando crearon esta institución de investigación independiente, cuyos fondos necesarios vinieron de las fundaciones Rockefeller, Ford, Esso, Aceros Pacífico, Kaiser, Di Tella. La idea era que el desarrollo y el intercambio cultural contribuirían a facilitar el intercambio económico. El contexto económico favoreció el apoyo a la creatividad afirmativa y también a la crítica de arte.

Allí el nuevo Centro de Artes Visuales fue el gran espacio en la sede más importante, la de la "Manzana Loca", en Florida 963, que tenía varias salas de exposición y un auditorio para 244 espectadores en el que la dirección estaba a cargo de Jorge Romero Brest, ex director del museo nacional de bellas artes.

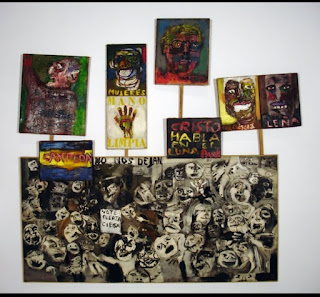

El edificio se inauguró con el Premio Internacional en agosto de 1963, que fue para 39 Rómulo Macció, y significó un respaldo al grupo de artistas neofigurativos.

Las vanguardias artísticas se concentraron aquí, combinando la experimentación con la provocación. Convencidos de recrear en bsas un verdadero centro internacional del arte punto de referencia de otras corrientes emergentes y medianamente contestatarias, pero provocativas como el hippismo. Para evitar una cultura aislada, se promovieron becas en el extranjero.

Romero Brest, años más tarde, diría que “No era un museo, no era una asociación, ni siquiera un centro de arte. Era un club”. No puedo dejar de asociar esta frase a lo que diría jean Claude Milner sobre el mayo francés, décadas después, más exactamente en 2009...La belleza de París de Mayo no tenía nada que ver con la belleza de museo: era la belleza de una ciudad populosa, desbordante de actores y espectadores…era la belleza del movimiento que desplaza.

Ese deseo por atraer y seducir al ecléctico público londinense pareció inspirar el espíritu de la calle Florida en los años sesenta.

Los premios otorgados por el Di Tella fueron para Clorindo Testa, cuya pintura era, según romero Brest, embrional y con evidente rechazo del color…, con los que se movía en una especie de primer día de la creación”

Hubo premios para Gyula Kosice, Luis Felipe Noé y Marta Minujín hasta que en el 1966 comenzaron los problemas económicos…

.

Con la apertura del Centro de Experimentación Audiovisual en el 63, con dirección de Roberto Villanueva, comenzó el teatro y allí sorprendió Griselda Gambaro, con El Desatino, obra con claras influencias de las principales corrientes europeas de los años 50: el existencialismo, el teatro de la crueldad y el teatro del absurdo.

La contracara de esto era el debate de aquellos que cuestionaban la falta de compromiso del di tella, y le contraponían el teatro realista de Roberto Cossa, por ej, cuyos temas tocaban la incertidumbre de las clases medias ante el peronismo.

Por este escenario pasaron las bailarinas Marilú Marini y Ana Kamien, como también Norman Briski, Nacha Guevara y un grupo musical y paródico denominado I Musicisti, a quienes luego se conocería como Les Luthiers.

La primera etapa consistió en invitar a los jóvenes creadores que no tenían espacios, o lugar donde mostrarse, por lo que la selección era muy amplia, y las propuestas muy diversas.

La idea de generar un espacio anticonvencional conllevó mucha creatividad, de la que daremos cuenta en un próximo encuentro